Un texte réglementaire peut imposer une obligation sans fournir de sanction, tandis qu’un autre, en apparence similaire, engage la responsabilité pénale d’un agent public en cas de non-respect. Une directive européenne s’applique différemment d’un décret français, même si leur portée semble comparable.

La hiérarchie des normes réserve parfois des surprises : un arrêté ne peut contredire un décret, mais une circulaire peut préciser une loi sans jamais la modifier. Ces distinctions conditionnent la validité et la force de chaque texte dans l’ordre juridique. Les confondre entraîne des erreurs d’application, parfois lourdes de conséquences.

Comprendre la hiérarchie des normes : pourquoi toutes les règles ne se valent pas

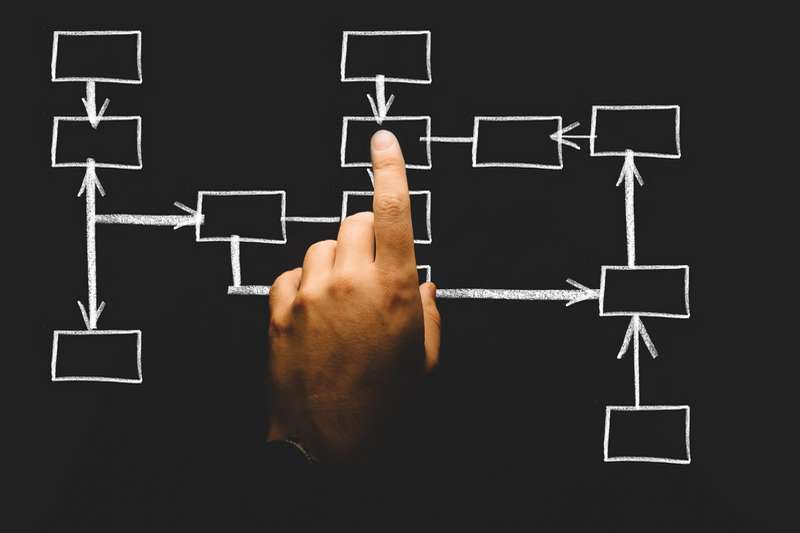

La hiérarchie des normes dessine l’ossature du droit français. Chaque texte, du plus fondamental au plus technique, occupe une position nette dans cette pyramide pensée par Hans Kelsen. Rien n’est laissé au hasard : un texte situé plus bas ne peut contredire celui qui le domine. Ce principe irrigue l’ensemble de la vie juridique en France, et s’étend jusqu’aux relations avec l’Union européenne.

Pyramide du droit : qui commande à qui ?

Pour y voir clair, voici comment s’organisent les différents niveaux de la pyramide :

- La Constitution trône au sommet. Aucune norme ne lui échappe, qu’il s’agisse d’une loi ou d’un règlement européen.

- Juste en dessous, la loi, fruit du Parlement, fixe les grands principes, les droits et les obligations.

- Les décrets viennent ensuite. Ils détaillent comment la loi s’applique, sans jamais pouvoir la contredire.

- Enfin, circulaires et directives interviennent : elles guident, interprètent, organisent l’action administrative, chacune dans leur sphère.

Le Conseil d’État veille à ce que cet édifice reste cohérent. Jamais une circulaire ne pourra modifier ou remettre en cause une loi, et une directive européenne, une fois adoptée, contraint l’État à en respecter les objectifs. Si la France tarde, le juge européen peut la remettre dans le droit chemin. Chacun de ces textes obéit à un régime propre, qui délimite sa portée et ses effets dans la vie réelle.

Au fil des années, la multiplication des textes législatifs et réglementaires a renforcé la complexité de cette pyramide. La France, comme ses voisins, navigue entre exigences nationales et impératifs communautaires. La directive possède un poids certain : elle engage l’État devant la Cour de justice de l’Union européenne. À l’inverse, la circulaire vise surtout l’administration, sans créer de droits nouveaux pour les citoyens.

Lois, décrets, arrêtés, directives et circulaires : qui fait quoi dans l’édifice juridique ?

L’univers des normes françaises ressemble à un millefeuille : chaque couche a sa fonction, sa légitimité, son auteur. La loi, votée par le Parlement, définit le cadre général, les droits, les obligations, les interdits. Mais pour que le texte vive et s’applique, il faut des décrets. Ces actes, signés en général par le Premier ministre, parfois par le Président, organisent concrètement la mise en œuvre. Certains décrets, dits « en Conseil d’État », passent par la case avis du Conseil d’État, signe de leur poids particulier.

Au niveau inférieur, les arrêtés entrent en jeu. Ministres, préfets, maires : chacun peut prendre un arrêté pour ajuster l’application des lois et décrets à son périmètre. Ce sont des outils de réglage, qui permettent d’adapter la norme aux réalités du terrain. Ce domaine réglementaire, vaste et vivant, fait l’objet d’un contrôle constant du juge administratif.

Dans la sphère européenne, la directive joue un rôle clé. Elle fixe un objectif : aux États de trouver le chemin pour l’atteindre. Impossible d’ignorer une directive sans risquer un rappel à l’ordre de la Cour de justice de l’Union européenne.

Enfin, la circulaire intervient pour clarifier, expliquer, organiser les pratiques à l’intérieur de l’administration. Le citoyen n’est pas directement visé : la circulaire éclaire les fonctionnaires sur la bonne manière d’appliquer les textes. Si elle va trop loin, si elle prétend créer de nouvelles obligations, le Conseil d’État peut la retoquer. Au total, ce système tient, fragile mais fonctionnel, sous le regard vigilant des juges et des autorités de contrôle.

Directive ou circulaire : quelle portée concrète pour l’administration et les citoyens ?

La directive ne laisse pas de place à l’hésitation : ses objectifs doivent être atteints, et la France est tenue de transposer ces exigences dans son droit national. Si l’État traîne, le juge administratif peut intervenir et rappeler à l’ordre. Pour l’administration, la directive n’est pas une option : elle s’impose à tous les niveaux, sous la surveillance du Conseil d’État.

La circulaire, en revanche, tient un tout autre rôle. Elle fait partie de ce qu’on nomme le droit souple : elle précise, explique, organise, mais ne crée pas de nouveaux droits ni de nouvelles obligations pour les citoyens. Elle vise à harmoniser les pratiques internes. Toutefois, il arrive qu’une circulaire ait un impact direct sur la situation d’un citoyen. Dans ce cas, dès lors qu’elle modifie concrètement la situation juridique d’un administré, elle devient susceptible de recours devant le juge administratif.

L’arrêt « Crédit Foncier de France » a tout changé. Désormais, toute circulaire impérative ou toute instruction ayant un effet sur la situation des personnes peut être contestée. La distinction tient donc à l’usage : la directive contraint, la circulaire oriente. Agents publics et citoyens savent désormais identifier le poids réel de chaque texte selon sa source.

Appliquer le bon texte selon le contexte : repères pratiques pour s’orienter dans la législation

Pour s’y retrouver dans l’application des textes, quelques réflexes s’imposent. Tout dépend de la nature du texte, de sa place dans la hiérarchie des normes et de sa portée réelle. La loi prévaut sur le décret, le décret sur l’arrêté, la directive communautaire s’impose dès qu’elle est transposée. Pour rester à jour et éviter les faux-pas, voici trois repères à garder en tête :

- Un code (du travail, civil, pénal…) rassemble les textes fondamentaux et sert de point de départ à toute recherche juridique.

- La jurisprudence du Conseil d’État ou de la cour de cassation aide à clarifier les situations où les textes se recoupent ou se contredisent.

- Lorsqu’il faut défendre une position devant le tribunal administratif ou la cour d’appel, savoir identifier la bonne norme et justifier son choix peut faire toute la différence.

La déclaration des droits de l’homme et du citoyen irrigue l’ensemble de l’édifice, mais chaque situation exige d’articuler ce texte fondateur avec les règles spécifiques applicables. La démarche consiste à croiser la source du texte avec la question posée : s’agit-il d’un ordre public, d’une prérogative de l’administration ou d’une règle interne ? Les juristes aguerris le savent : chaque dossier appelle son texte précis, chaque texte sa juste interprétation. La vigilance, la curiosité et la capacité à confronter les sources restent, aujourd’hui encore, les meilleurs atouts pour naviguer dans la législation et éviter les faux pas. Rien ne remplace l’œil exercé et l’esprit critique face à la complexité de la norme.